- Österreichische Nationalbibliothek

- >

- Online Ausstellungen

- >

- Online Ausstellungen

- >

- Tonspuren der Heimat

- >

- Volksliedersingen in Oberösterreich

Volksliedersingen in Oberösterreich

Volksliedersingen in Oberösterreich

Übersicht

- Das „liebe Zwischenspiel in Ischl“ – Der „Konkurrenzkampf“ um die Volkslieder-Wettsingen 1934

- Hans Gielge – der Alleskönner. 1. Volksliedersingen der RAVAG in Bad Ischl, 15. August 1934

- Der Leibruf der Sixt Lis. 1. Volksliedersingen der RAVAG in Bad Ischl, 15. August 1934

- „Juch, auf der Ålm“ – Die Mandlinger. 1. Volksliedersingen der RAVAG in Bad Ischl, 15. August 1934

- „Eine besondere Attraktion“: Die Bauern Karl und Franz Gangl, „die mit Hilfe von Birnbaumblättern ‚a Musi herfürbrachtn‘“. 8. Volksliedersingen der RAVAG in Pöstlingberg, 4. Oktober 1936

Das „liebe Zwischenspiel in Ischl“

Der „Konkurrenzkampf“ um die Volkslieder-Wettsingen 1934

Autor: Wolfgang Dreier-Andres

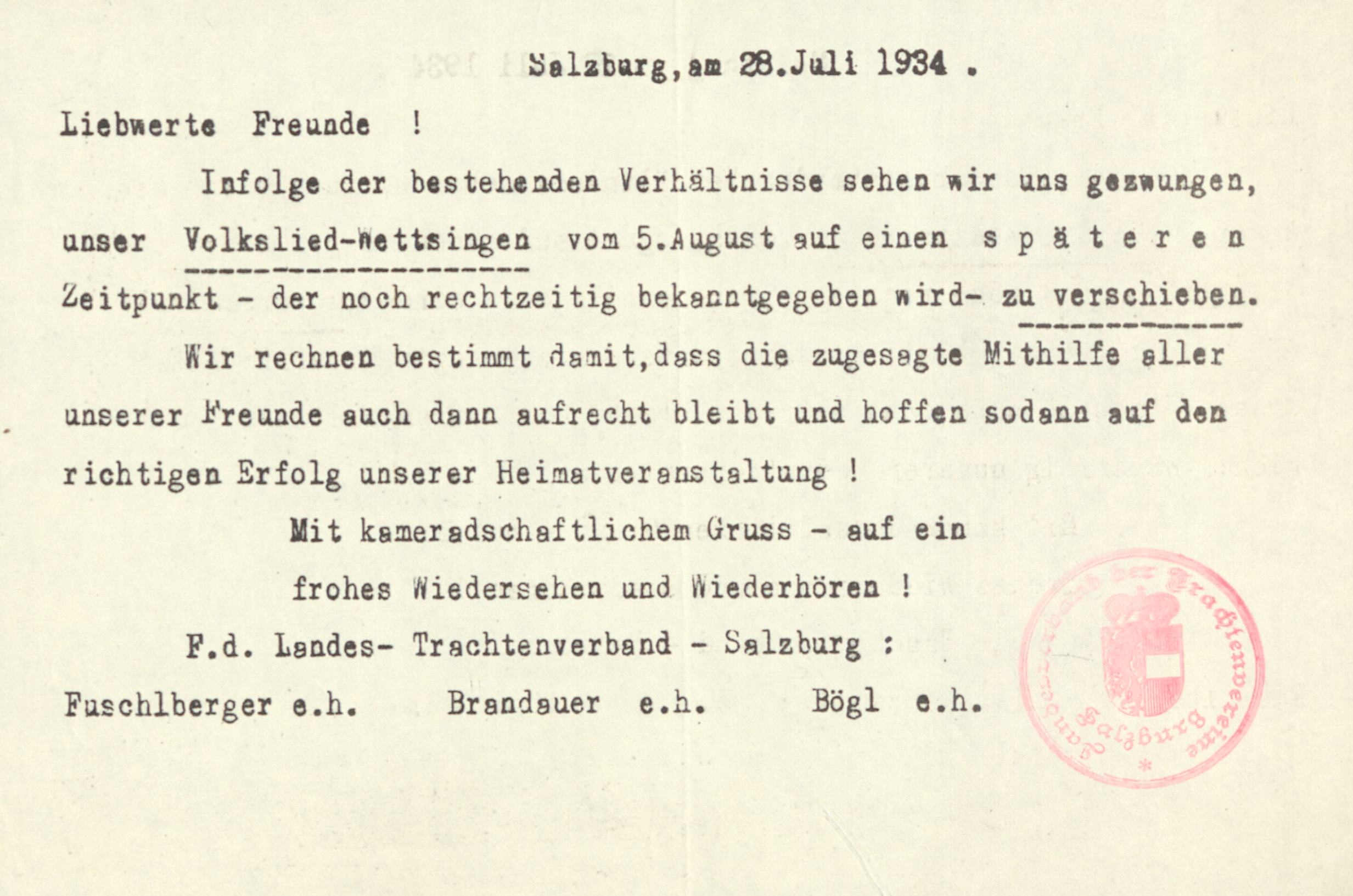

Wenn im Arbeitsausschuss für das Volkslied in Salzburg vom Wettsingen 1934 die Rede war, so handelte es sich nicht um Ischl, sondern um den Mönchsberg in der Stadt Salzburg. Dort sollte am 5. August 1934 das zweite Salzburger Volkslieder-Wettsingen stattfinden, gedacht als Fortsetzung des äußerst erfolgreichen 1. Volkslieder-Wettsingens in St. Johann im Pongau 1932. Doch plötzlich tauchte mit dem Ischler Volkslieder-Wettsingen ein mächtiger Konkurrent auf, den man – teils zu Recht – als Epigonen betrachtete. So schrieb der Salzburger Volksliedsammler Otto Eberhard (1875–1960) am 16. Juli 1934 an den Vorsitzenden des Salzburger Arbeitsausschusses, Curt Rotter (1881–1945):

„Sehr bedauerlich […], daß Fachlehrer Gielge ein Wettsingen am 15. August in Ischl ansetzte, obwohl er u. Reischek Monate vorher wußten, daß am 5. unseres in Salzburg ist. […]. Die Einladung [ist] von der St. Johannser [Volkslieder-Wettsingen in St. Johann im Pongau 1932] teilweise ganz abgeschrieben […]. Finden Sie dieses Vorgehen nicht auch unaufrichtig und schäbig? Mußten beide Wettsingen so nahe aneinander gelegt werden?“

Otto Eberhard

Mochte man sich in Salzburg auch noch so ärgern über das „liebe Zwischenspiel in Ischl“ (Brief vom 20. Juli 1937), es half nichts – man vertröstete die teilnehmenden Gruppen auf 1. und 2. September, wohin das 2. Salzburger-Wettsingen verschoben wurde. Auch Lokalmatador Tobi Reiser (1907–1974) mit seinem 1. Salzburger Volkslied-Vierklang sah den Mönchsberg nur als Probelauf und hatte laut der von Eberhard erstellten Liste dieselben Lieder wie für Ischl vorbereitet.

Reisers 2014 von Helga Thiel und Walter Deutsch im Band „Die Volksliedersingen der RAVAG in Oberösterreich“ besprochene und publizierte Aufnahme des Almliedes „Der Hans“ stellt ein faszinierendes Zeitdokument dar – unglaubliche Tempi- und Dynamikwechsel, sowie Alternierung von Brust- und Falsettstimme nicht nur in den Jodlerpassagen, sind nur einige Stilmittel, die diese Aufnahme von heutigen Interpretationen grundlegend unterscheiden.

„Der Hans“ gesungen von Tobi Reiser, Josef Pommer und Hubert Grabner am 15. August 1934. PhAÖAW D13719/b (RAVAG Matrizen-Nr. 509).

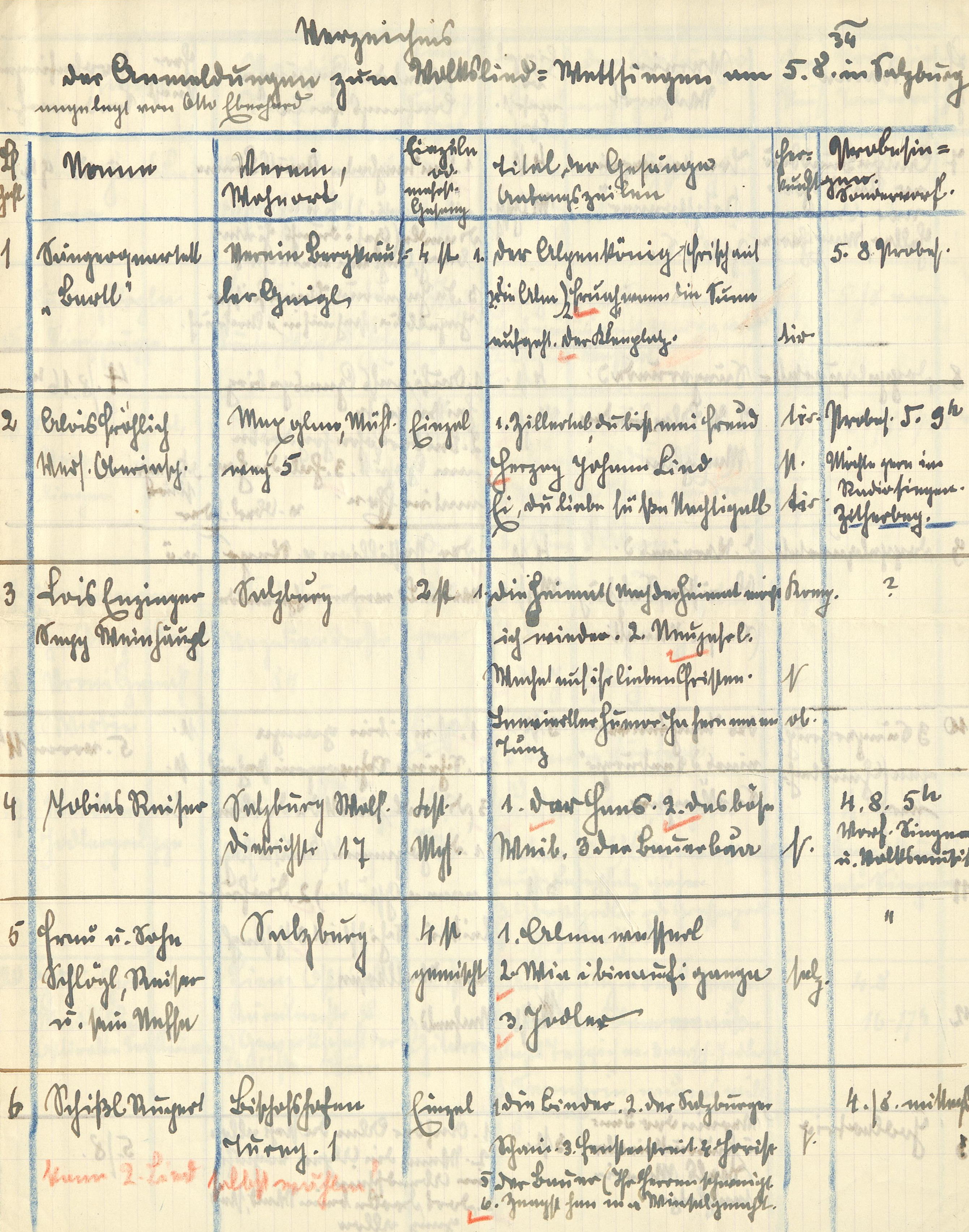

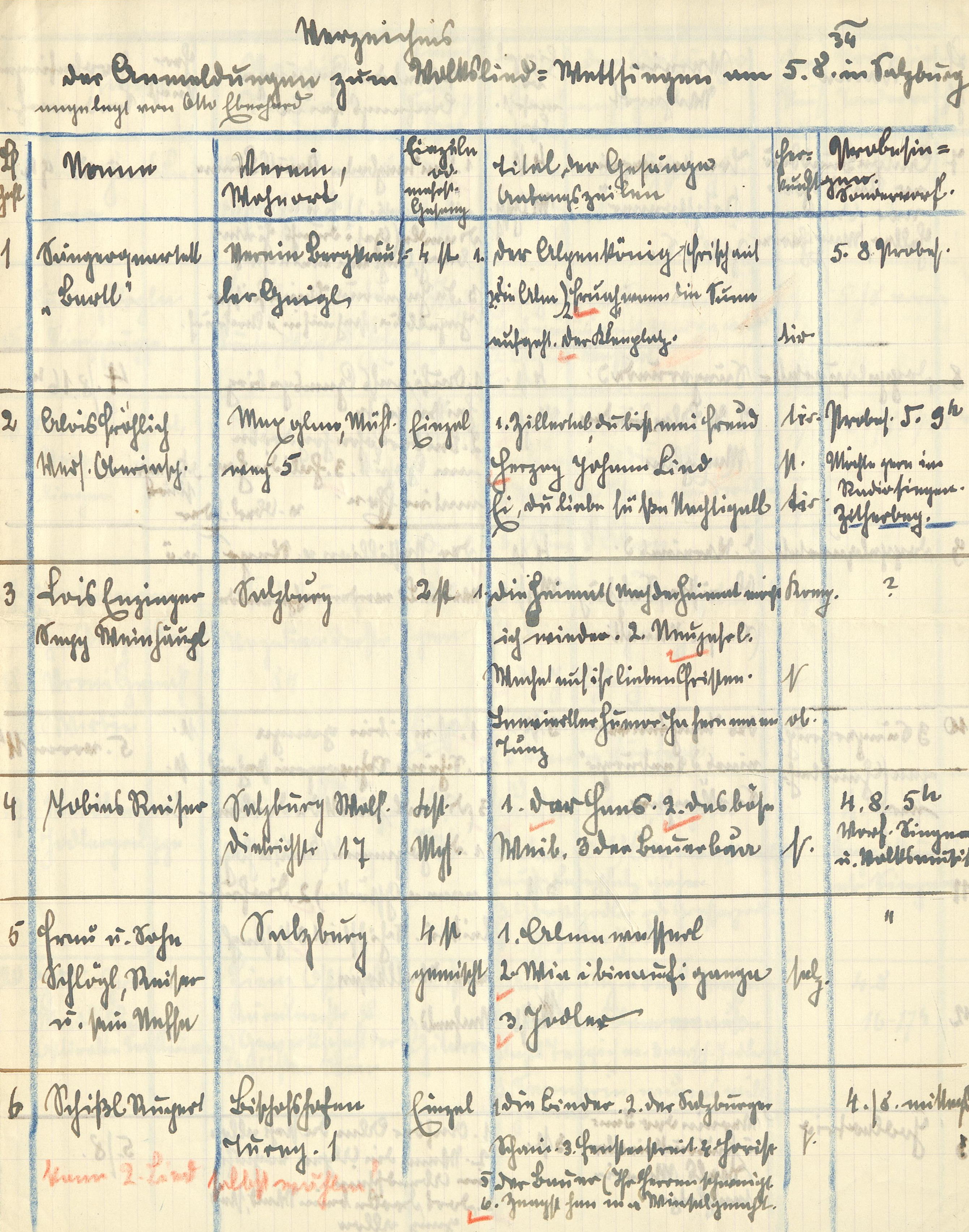

Von Otto Eberhard angelegtes Verzeichnis der teilnehmenden Gruppen. Als Nr. 4 scheint Tobi Reiser auf, Nr. 5 sind seine Frau Christl Schlögl und sein Stiefsohn Pepi Schlögl-Reiser.

- AK-SVLW 1-3.

- AK-SVLW 1-3.

Von Otto Eberhard angelegtes Verzeichnis der teilnehmenden Gruppen. Als Nr. 4 scheint Tobi Reiser auf, Nr. 5 sind seine Frau Christl Schlögl und sein Stiefsohn Pepi Schlögl-Reiser.

- Walter Deutsch u. Helga Thiel: Die Volksliedersingen der Ravag in Oberösterreich. Bad Ischl 1934 – Pöstlingberg 1936 (= Oberösterreichische Schriften zur Volksmusik, 15). Linz 2014.

Hans Gielge – der Alleskönner

1. Volksliedersingen der RAVAG in Bad Ischl, 15. August 1934

Autorin: Irene Egger

Hans Gielge wurde beim ersten Volksliedersingen der RAVAG am 15. August 1934 in Bad Ischl zum Leiter der Geschäftsstelle bestellt. Seine Aufgabe war es u. a., die Einladungen, Anleitungen und Fragebögen zu versenden. Auf der Titelseite der Aussendung befindet sich ein von ihm gestaltetes Motiv mit drei Personen in Tracht in den Bergen, darunter eine Notenzeile mit einem im Salzkammergut bekannten Jodler, dem „Sarstoaner“ (benannt nach einem Berg zwischen Ausseerland und Bad Goisern). Die Darstellung symbolisiert einen Dreigesang. Neben der Aussendung entwarf Gielge auch das Motiv auf dem Mostkrug, der von der „Gmundner Keramik“ produziert und als Erinnerungsgabe an die Mitwirkenden verteilt wurde.

Krug als Andenken für das 1. Volksliedersingen der RAVAG in Bad Ischl 1934, gestaltet von Hans Gielge.

- ÖN 14-(4)-1, F 03 AÖV.

- ÖN 14-(4)-1, F 03 AÖV.

Krug als Andenken für das 1. Volksliedersingen der RAVAG in Bad Ischl 1934, gestaltet von Hans Gielge.

Motiv von Hans Gielge auf der 1. Seite des Anmeldebogens für das 1. Volksliedersingen der RAVAG in Bad Ischl 1934.

- ÖN 14-(4)-1,0 AÖV.

- ÖN 14-(4)-1,0 AÖV.

Motiv von Hans Gielge auf der 1. Seite des Anmeldebogens für das 1. Volksliedersingen der RAVAG in Bad Ischl 1934.

Der 1901 in Gramastetten geborene und seit 1920 in Bad Aussee wohnhafte Lehrer Hans Gielge (gest. 1970 ebenda) wurde wegen seiner musikalischen Fähigkeiten zum Geschäftsstellenleiter ernannt. Er war Sänger, Musikant und Tänzer. Da er trotz dieser Funktion im Wettbewerbskomitee kein Jurymitglied war, konnte er mit einer Gesangsgruppe teilnehmen. Mit ihm traten Lina und Linerl Moser sowie Franz Grieshofer aus Bad Aussee auf. Sie sangen „Wann im Frühjahr“ (dieses Lied wurde im Programm der Radio-Wien-Übertragung des Volksliedersingens am 15. August 1934 von 17:55– 18:55 Uhr gesendet). Außerdem reichte die Gruppe das alte „Erzherzog Johann Lied“ ein, wie das erstgenannte aufgeschrieben von Konrad Mautner (1880–1924) und in dessen Sammlung „Alte Lieder und Weisen aus dem Steyermärkischen Salzkammergut“ herausgegeben, und weiters drei Jodler. Diese zeichnete Hans Gielge selbst im Ausseerland auf. Zeit seines Lebens sammelte und dokumentierte er Lieder und Musikstücke, die er in seinen Liederbüchern, u. a. „Klingende Berge. Juchzer, Rufe und Jodler" 1937 und „Singendes Ausseerland“ 1944, publizierte. Auch als Komponist schuf er viele Lieder, die das „schöne“ Salzkammergut besingen und bis heute unter Sänger*innen und Chören besonders in dieser Gegend weit verbreitet sind. Neben der Musik sammelte er Trachten, Bräuche und andere volkskundliche Artefakte, die in das Kammerhofmuseum in Bad Aussee Eingang fanden. Sein Tun stellte er stets in den Dienst der Öffentlichkeit und stand daher mit dem jeweiligen politischen Machtgefüge in Zusammenhang.

- Walter Deutsch u. Helga Thiel: Die Volksliedersingen der RAVAG in Oberösterreich (= Oberösterreichische Schriften zur Volksmusik, 15). Linz 2014.

- Irene Egger: Hans Gielge zum 50. Todesjahr (9. Juni 1901 – 16. Jänner 1970). Eine regionale Spurensuche durch das 20. Jahrhundert. In: Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes 70 (2021), S. 88–98.

Der Leibruf der Sixt Lis

1. Volksliedersingen der RAVAG in Bad Ischl, 15. August 1934

Autorin: Eva Maria Hois

Eine der Teilnehmer*innen am Volksliedersingen in Bad Ischl war Elisabeth Moser, geborene Hopfner (1865–1952) aus Bad Aussee. Die „Sixt Lis“ war seit 1925 Gewährsperson [Anm.: Informantin, die Teile ihres Liedgutes der Volksmusiksammlung oder -forschung zur Verfügung stellt] für den Lehrer Hans Gielge. Gielge wollte die trotz ihrer schweren Arbeit und ihres entbehrungsreichen Lebens immer fröhliche Sennerin und ihren „Almschroa“ schon 1928 in Linz einem größeren Publikum präsentieren, was aber nur nach gutem Zureden gelang, da sie Scheu vor den vierhundert Zuhörer*innen hatte.

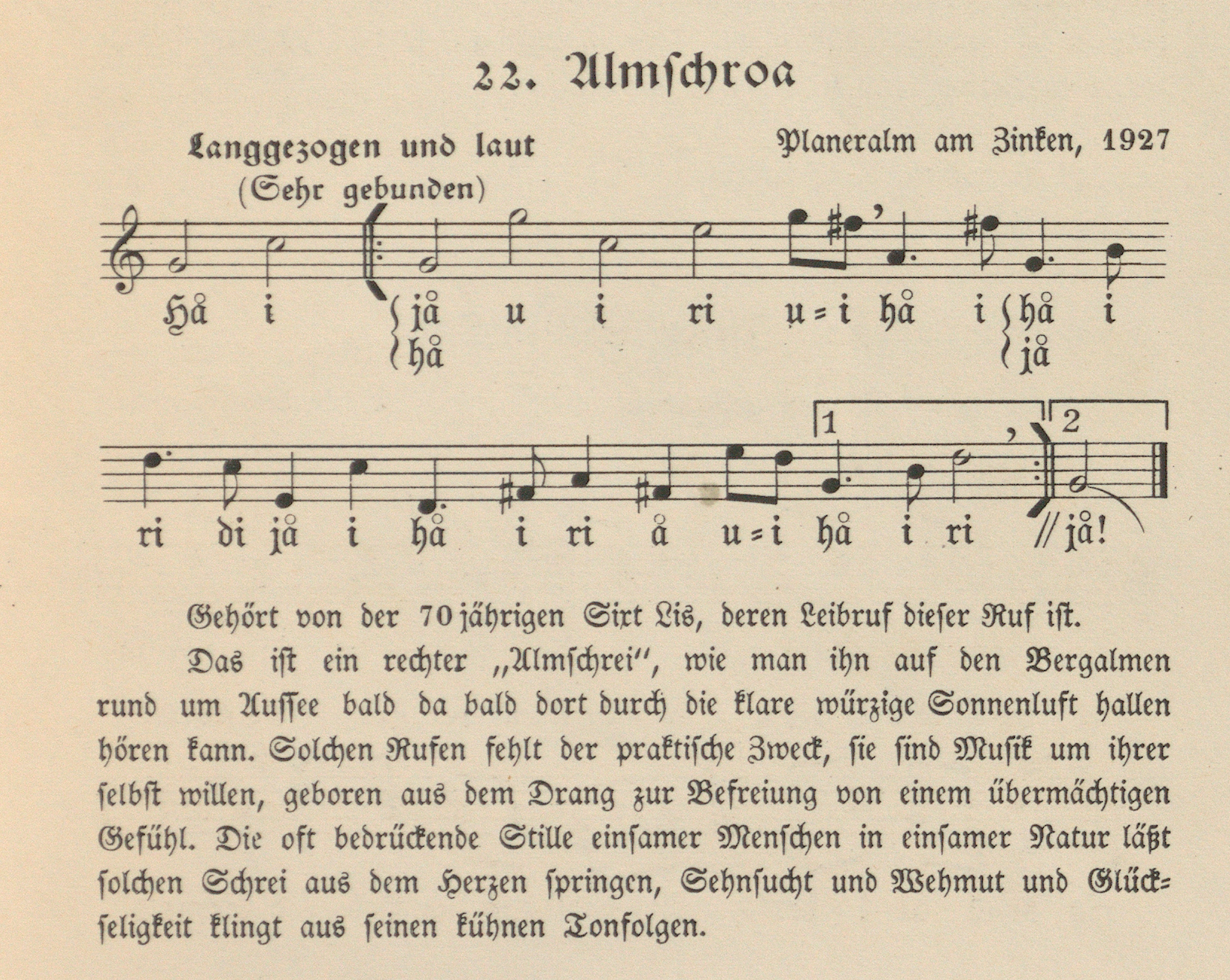

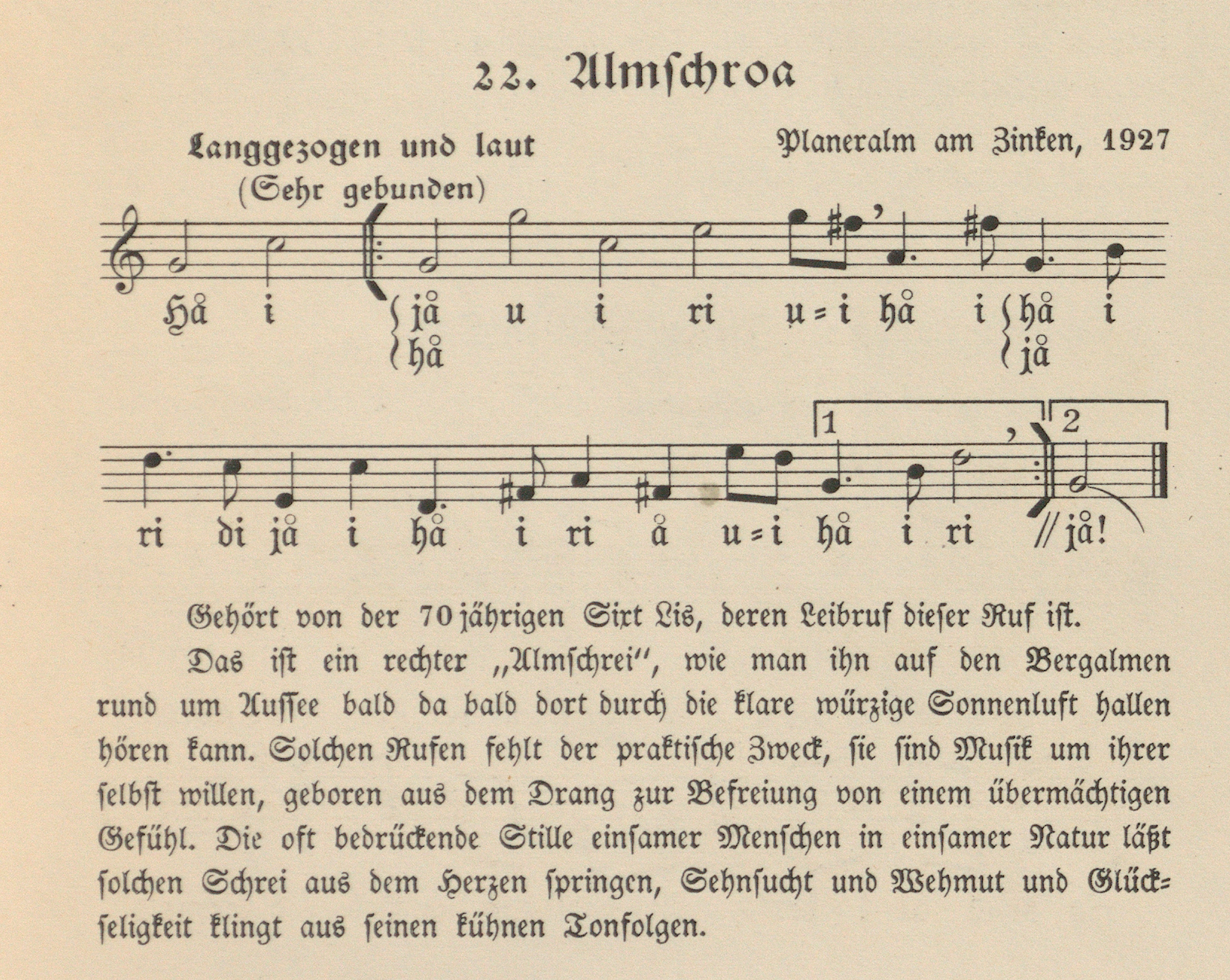

In Bad Ischl sang die Sixt Lis, laut Georg Kotek „von jeher bekannt als eine der besten Jodlerinnen des Ausseer Landes“, nicht nur gemeinsam mit Ferdinand Mauskoth vulgo Kitzer und Roman Freismuth zwei Jodler vor, sondern „auch einen wundervollen Almschrei aus dem Toten Gebirge“. Dieses „Birig’schroa“, das „in jubelnden Tonsprüngen die ganze Glückseligkeit erdverbundener Bergmenschen in sich trug“, wurde 1927 von Gielge bei ihr aufgezeichnet und u. a. 1935 in Rund um Aussee publiziert: „Solchen Rufen fehlt der praktische Zweck, sie sind Musik um ihrer selbst willen, geboren aus dem Drang zur Befreiung von einem übermächtigen Gefühl. Die oft bedrückende Stille einsamer Menschen in einsamer Natur läßt solchen Schrei aus dem Herzen springen, Sehnsucht und Wehmut und Glückseligkeit klingt aus seinen kühnen Tonfolgen.“

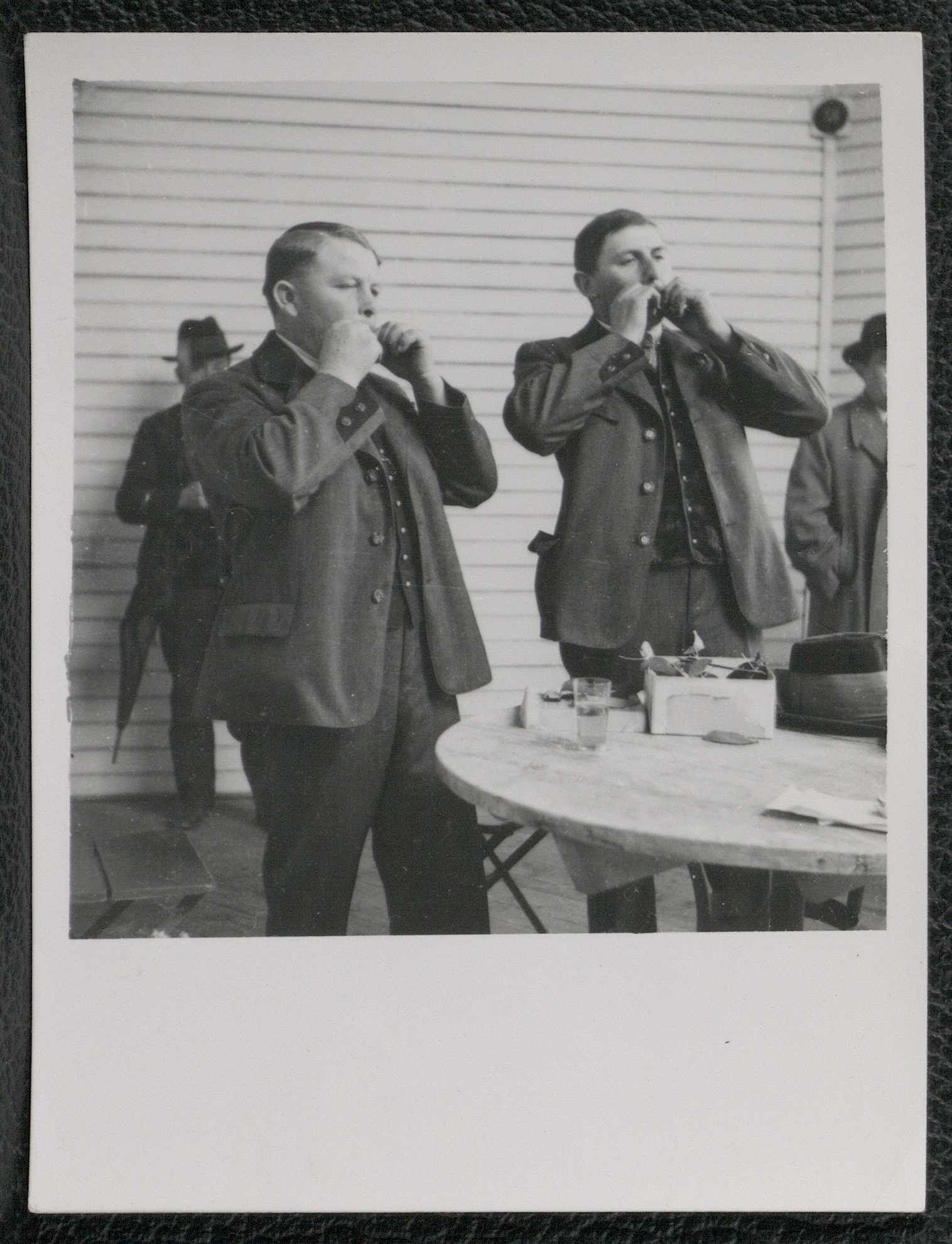

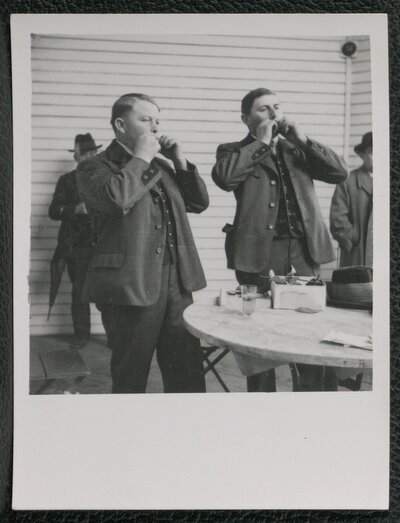

Der Dreigesang Ferdinand Mauskoth, Roman Freismuth und Elisabeth Moser, Bad Ischl 1934.

Almschrei der Sixt Lis. PhAÖAW D13720/a (RAVAG Matrizen-Nr. 510)

Walter Deutsch und Helga Thiel beschreiben die für das Ausseerland typischen und nur von Sennerinnen ausgeführten Almschreie zwar auch als Zeichen für die „Lust am Singen“, deuten sie aber zudem als „Kommunikationsmittel“. Und: „Von großem Tonumfang, reich an Vokalismen, immer mit Kraftstimme und Registerwechsel intoniert, steht der Almschrei außerhalb kultur-ästhetischer volksmusikalischer Strömungen und Moden.“ Schon Konrad Mautner (1880–1924), bedeutender Volksliedsammler im steirischen Salzkammergut, meinte: „Überlaut und langgedehnt müssen die Almschreie […] geschrien werden, sollen sie über Berge, Wälder und Thäler hinweg ein menschliches Ohr erreichen und Antwort erwecken.“

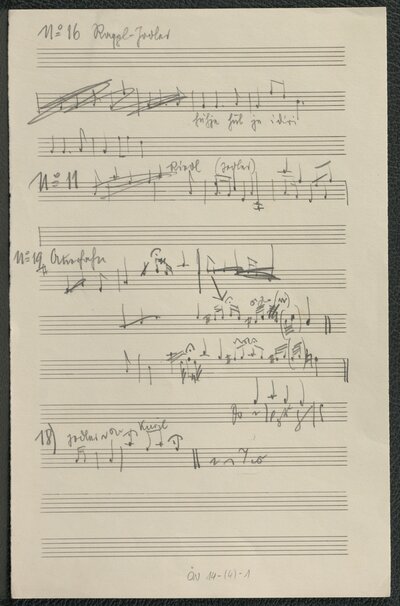

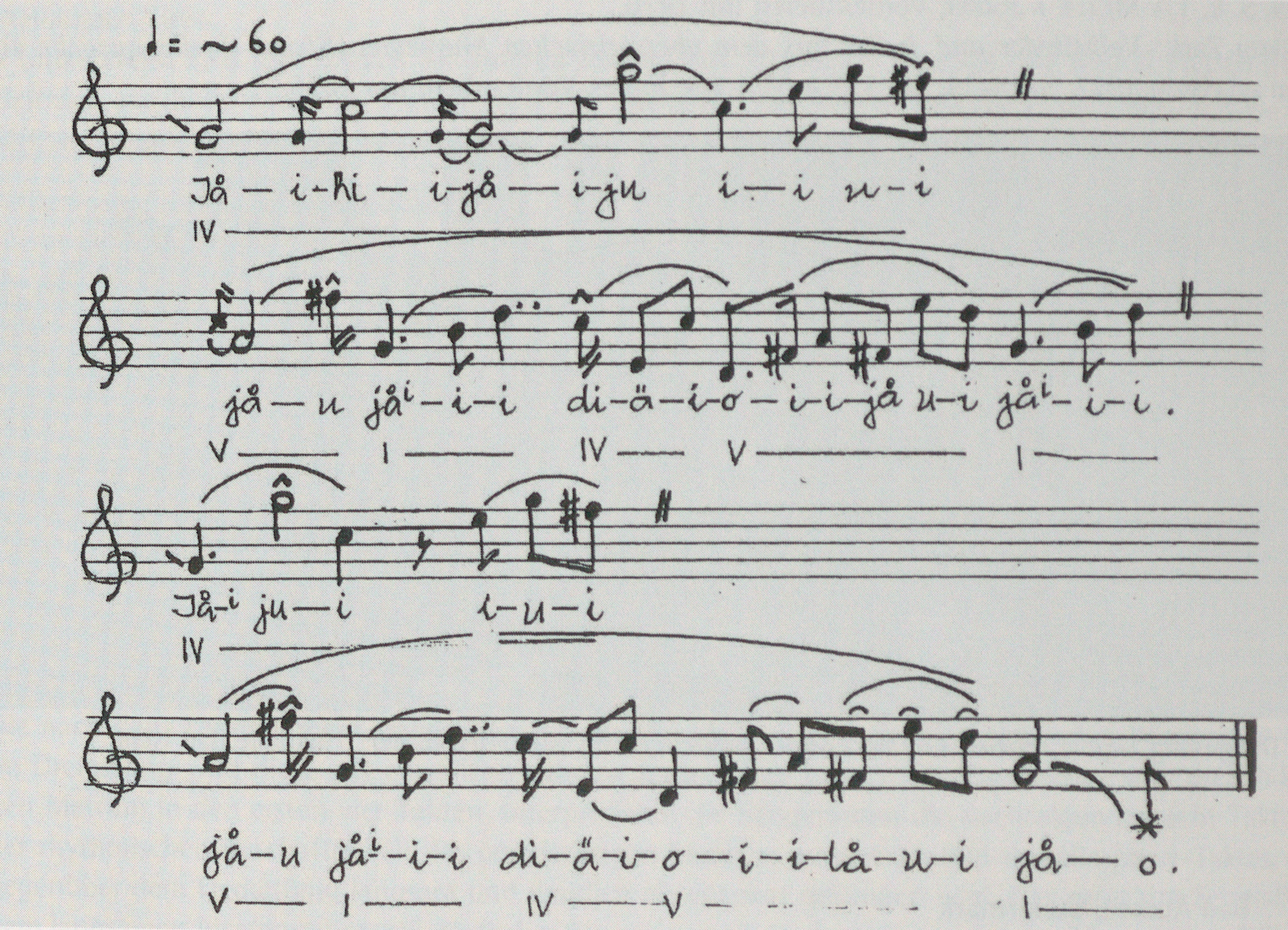

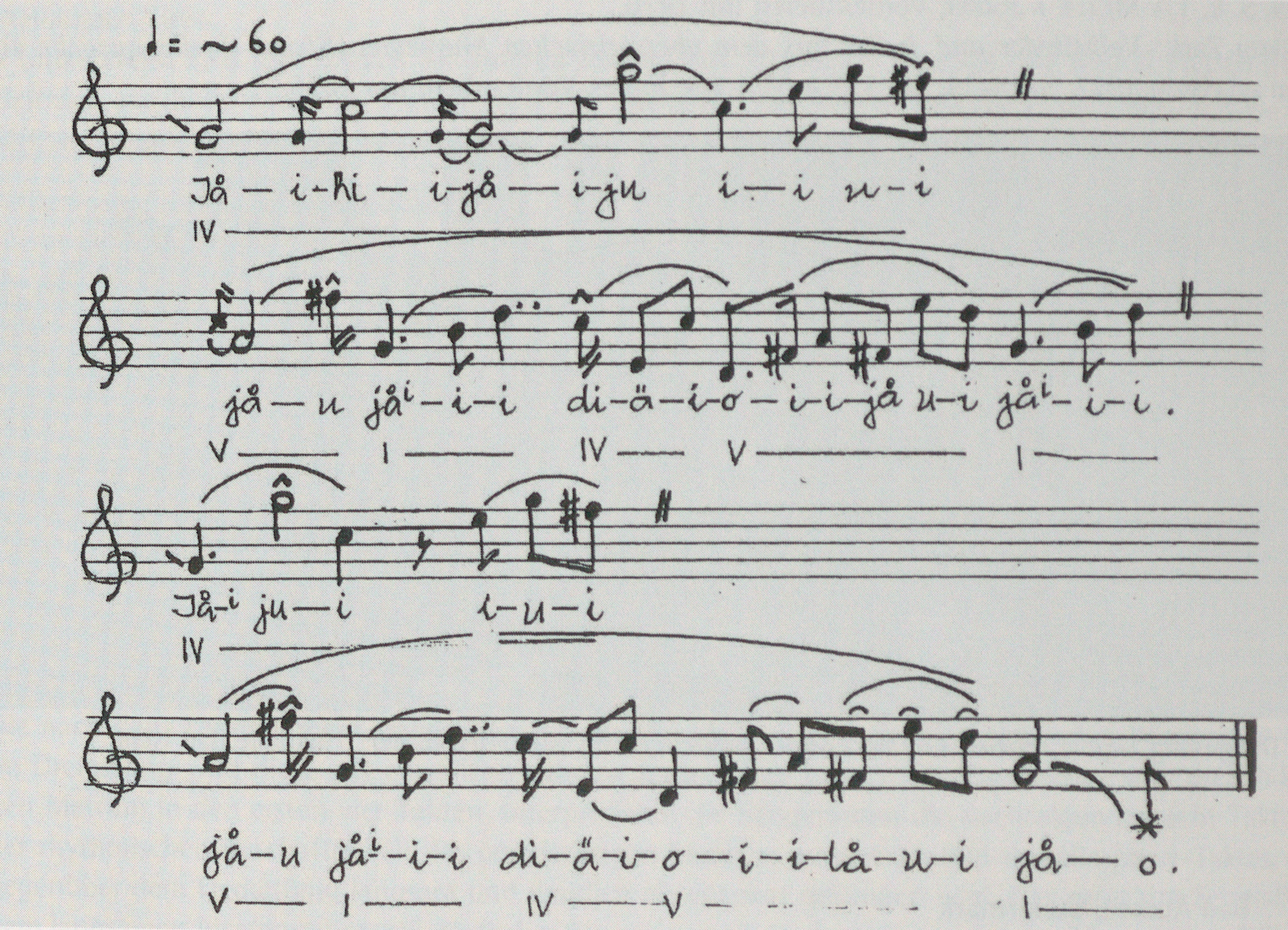

Interessant ist der Vergleich der für ein Gebrauchsliederbuch angefertigten einfacheren Niederschrift Gielges mit der vor allem in rhythmischer Hinsicht genaueren Transkription von Deutsch.

Hans Gielge: Rund um Aussee, Nr. 22.

- Hans Gielge: Rund um Aussee. Volkslieder, Jodler und Rufe aus dem steiermärkischen Salzkammergut. Wien 1935, Nr. 22.

- Hans Gielge: Rund um Aussee. Volkslieder, Jodler und Rufe aus dem steiermärkischen Salzkammergut. Wien 1935, Nr. 22.

Hans Gielge: Rund um Aussee, Nr. 22.

Transkription des Almschroa von Walter Deutsch.

- Walter Deutsch und Helga Thiel: Die Volksliedersingen der Ravag in Oberösterreich. Bad Ischl 1934 – Pöstlingberg 1936. Linz 2014, S. 85–87.

- Walter Deutsch und Helga Thiel: Die Volksliedersingen der Ravag in Oberösterreich. Bad Ischl 1934 – Pöstlingberg 1936. Linz 2014, S. 85–87.

Transkription des Almschroa von Walter Deutsch.

Übrigens: Als der Radioreporter Andreas Reischek 1950 wieder ins Ausseerland kam, jubelte die 84-jährige Sixt-Lis ihren Almschroa noch einmal ins Mikrofon.

- Konrad Mautner: Alte Lieder und Weisen aus dem Steyermärkischen Salzkammergute. Wien 1919, S. 306.

- Georg Kotek: Das erste Volksliedersingen der Ravag in Bad Ischl am 15. August 1934. In: Das deutsche Volkslied 36 (1934), S. 113f.

- Hans Gielge: Rund um Aussee. Volkslieder, Jodler und Rufe aus dem steiermärkischen Salzkammergut (= Kleine Quellenausgabe, 8:22). Wien – Leipzig 1935.

- Walter Deutsch u. Helga Thiel: Die Volksliedersingen der Ravag in Oberösterreich. Bad Ischl 1934 – Pöstlingberg 1936 (= Oberösterreichische Schriften zur Volksmusik 15). Linz 2014, S. 85–87.

- An der Sixt-Umreih’ in Aussee. In: Alpenpost 38:19, Bad Aussee 18.9.2014, S. 20f.

„Juch, auf der Ålm“ – Die Mandlinger

1. Volksliedersingen der RAVAG in Bad Ischl, 15. August 1934

Autorin: Eva Maria Hois

Waren die Volksliedersingen der RAVAG eigentlich nicht für „geschulte Sänger und Sängerinnen oder geschlossene Gesangsvereine“ ausgeschrieben, so finden sich unter den Teilnehmer*innen doch immer wieder geübte und auftrittserprobte Solist*innen bzw. kleine Ensembles. Eines davon waren die Steiner Sänger aus Mandling im Steirischen Ennstal, unmittelbar an der Grenze zum Salzburger Pongau.

In dieser Gegend war auch der aus dem oberösterreichischen Gosau stammende Paul Urstöger (1887–1961) unterwegs, der gegen Kost und Logis auf der Zither spielte oder – wie in Mandling – seine Jodler weitergab. Urstöger rief hier um 1920 auch eine Mandlinger Jodlergruppe ins Leben. Mit seinen Kameraden nahm er beim 2. Oberbaierischen Preissingen in Traunstein am 1. September 1931 teil. Dort gewannen sie den 7. Preis, wie Urstöger auf einer Karte an Georg Kotek schreibt.

Der an der Mandlinger Jodelgruppe beteiligte Franz Steiner (1884–1965) machte sich gewissermaßen bald „selbständig“ und gründete mit Sohn Willi (geb. 1912) und Bruder Richard Steiner (geb. 1907) einen Dreigesang, der durch Karl Baminger aus Ardning bei Admont bald zu einem „außerordentlichen Sängerquartett“ erweitert wurde. Diese Steiner Sänger, auch Mandlinger Sänger bzw. Die Mandlinger genannt, nahmen in der Region rasch eine „überragende Stelle“ ein.

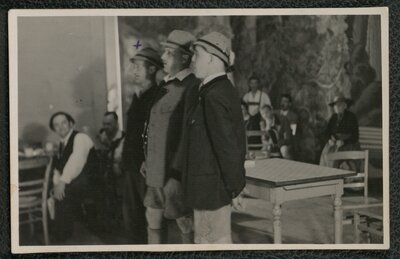

Vorne links stehen in erster Reihe die Mandlinger oder Steiner Sänger, rechts neben ihnen der Salzburger Volksliedviergesang mit Tobi Reiser; 1. Volksliedersingen der RAVAG in Bad Ischl 1934.

- ÖN 14-(4)-1, F 13 AÖV.

- ÖN 14-(4)-1, F 13 AÖV.

Vorne links stehen in erster Reihe die Mandlinger oder Steiner Sänger, rechts neben ihnen der Salzburger Volksliedviergesang mit Tobi Reiser; 1. Volksliedersingen der RAVAG in Bad Ischl 1934.

Am 15. August 1934 nahmen sie am damals noch „Volkslieder-Wettsingen“ genannten ersten Volksliedersingen der RAVAG in Bad Ischl teil. Sie sangen das almerische Liebeslied „Auf der Alma da gibt’s Kalma“ und zwei Jodler vor, von denen der parallel geführte „Rappl-Jodler“ aufgenommen und bei der Radio-Übertragung gesendet wurde. Die Tonaufnahme wie die Transkription von Erna Maria Mack in Walter Deutschs und Helga Thiels Band über die oberösterreichischen Volksliedersingen (S. 109) machen hör- und sichtbar, dass die vier Männer erfahrene, gut aufeinander abgestimmte Sänger waren, die sich etwa ein mitunter sehr freies Tempo (Verzögerungen wie auch Beschleunigungen) sowie feine dynamische Abstufungen erlauben konnten.

Die Mandlinger singen den Rappl-Jodler, Bad Ischl, 15. August 1934. PhAÖAW D13719/c (RAVAG Matrizen-Nr. 509).

Für den „Rappl-Jodler“ gibt es bislang keine weiteren Belege, als Typus ist er jedoch durch Anton Werle (1809–1893) seit 1843 belegt und in mehreren Singarten mit unterschiedlichen Jodlersilben und Namen bekannt, etwa als „Duli duli“, „Holla holla“, „Hops hoda roda re“, „Ramsauer Ochsenjodler“ und „Übergang üba d’ Ålm“.

Name und Singstil der Steiner Sänger wurden von Franz Steiners Tochter Gretl (Margarethe) Steiner (1924–2013), die er schon früh in seine Singgruppe einbezogen hatte, und ihrem Gefährten Heli (Helmut) Gebauer (1926–2007) bis ins hohe Alter fortgeführt. Ihre Art zu Jodeln und zu Singen sowie ihr Repertoire ist noch heute für viele vorbildhaft und prägend.

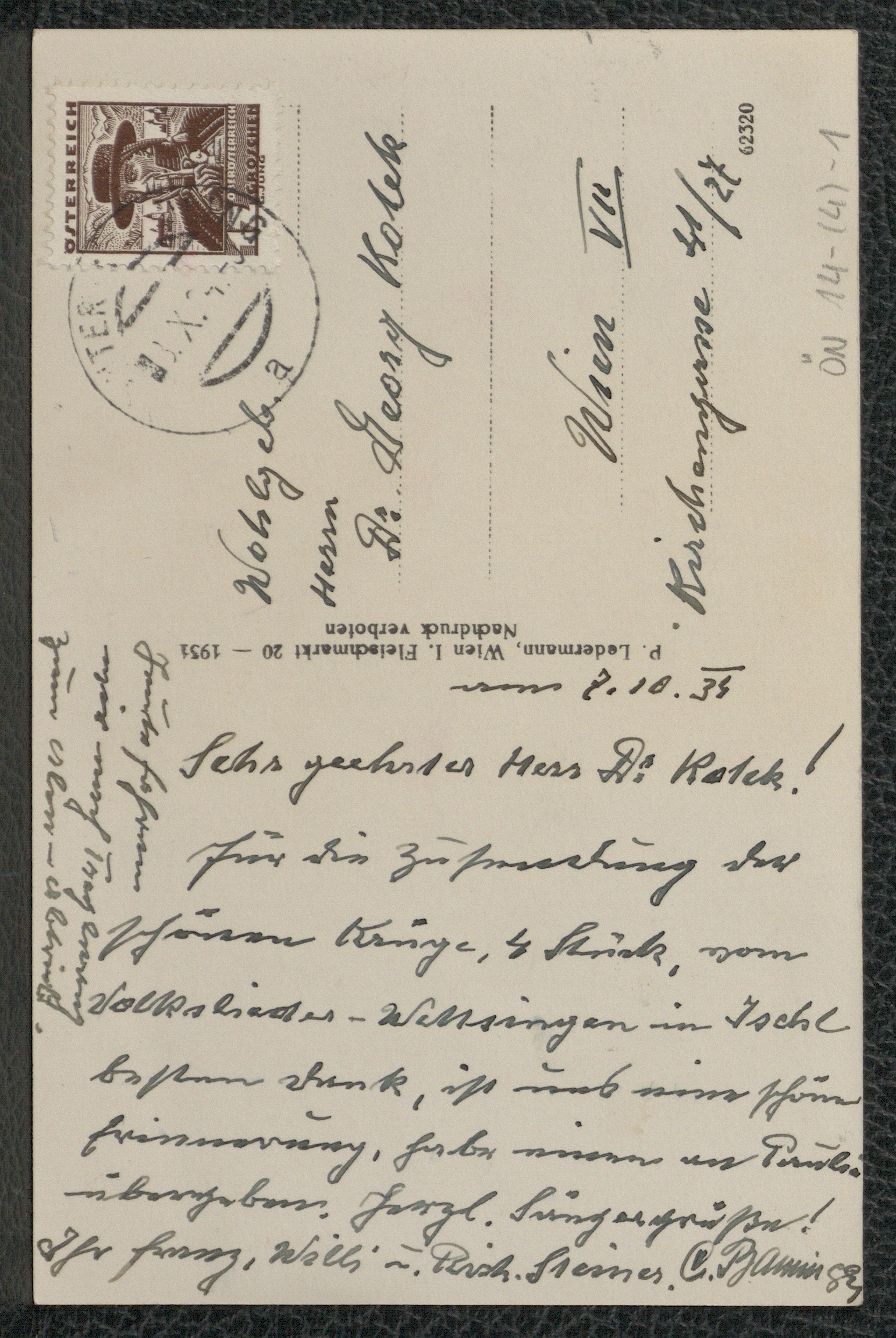

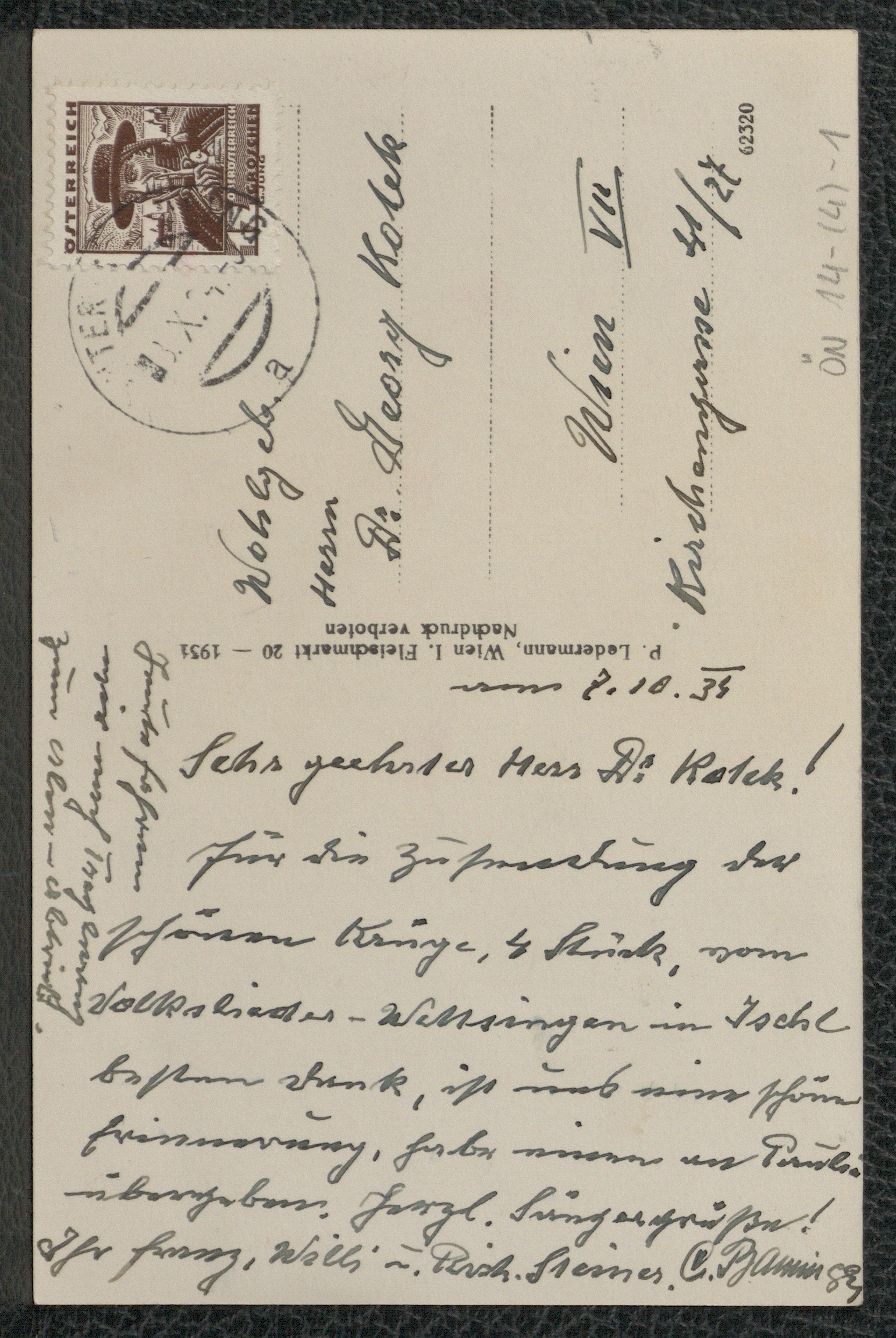

Die Mandlinger Sänger bedankten sich postalisch für die Zusendung der Krüge, die ihnen, weil Gmundner Keramik Produktionsschwierigkeiten gehabt hatte, nachträglich zugesendet wurden.

- ÖN 14-(4)-1 AÖV.

- ÖN 14-(4)-1 AÖV.

Die Mandlinger Sänger bedankten sich postalisch für die Zusendung der Krüge, die ihnen, weil Gmundner Keramik Produktionsschwierigkeiten gehabt hatte, nachträglich zugesendet wurden.

- ÖN 14-(4)-1 AÖV.

- ÖN 14-(4)-1 AÖV.

- Walter Deutsch u. Helga Thiel: Die Volksliedersingen der Ravag in Oberösterreich. Bad Ischl 1934 – Pöstlingberg 1936 (= Oberösterreichische Schriften zur Volksmusik 15). Linz 2014, S. 107–110.

- Eva Maria Hois (Red.): 123 Jodler und Juchzer. Graz 2011, S. 87.

„Eine besondere Attraktion“: Die Bauern Karl und Franz Gangl, „die mit Hilfe von Birnbaumblättern ‚a Musi herfürbrachtn‘“

8. Volksliedersingen der RAVAG in Pöstlingberg, 4. Oktober 1936

Autorin: Erna Ströbitzer

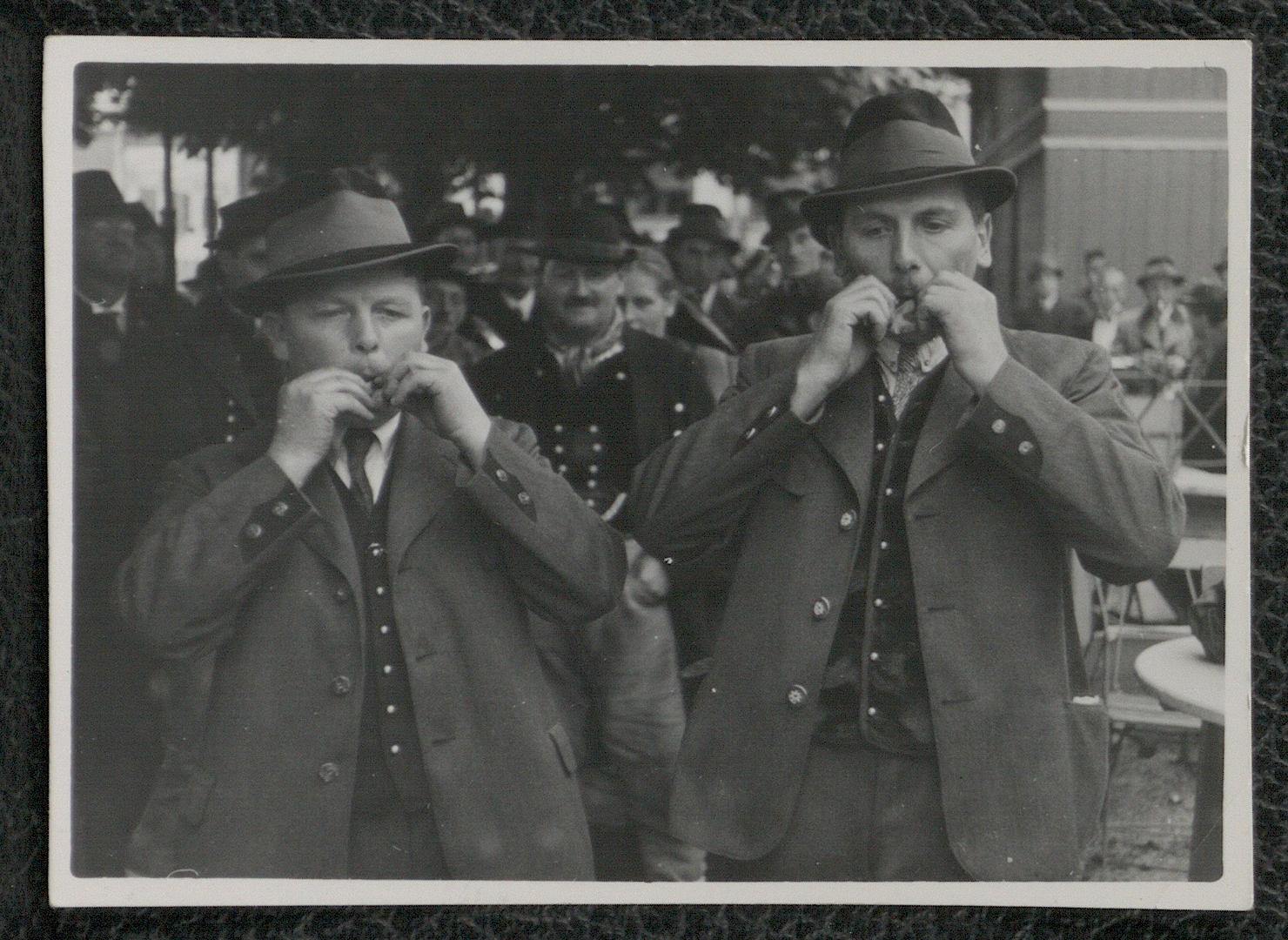

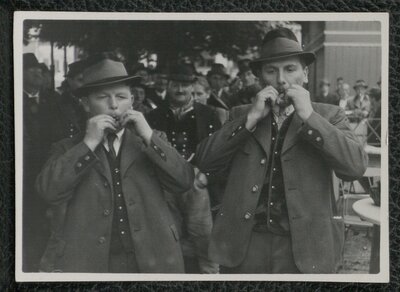

Den Teilnahmebedingungen war zu entnehmen, dass sich Sänger*innen auf „volkstümlichen Begleitinstrumenten“ wie Gitarre oder Ziehharmonika begleiten durften. Vereinzelt meldeten sich auch Instrumentalmusikensembles an: Ob diese gezielt von den Veranstaltern eingeladen wurden, um die Radiosendungen abwechslungsreicher zu gestalten, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Nur in einzelnen Fällen wurde diese Instrumentalmusik aufgezeichnet: 1. Volksliedersingen bzw. am anschließenden Pfeifertag in Kreutern: Schwegel und Trommel, 4. Volksliedersingen Geigenmusik und Hölzernes Glachter, 8. Volksliedersingen: Laubblattbläser, 10. und 12. Volksliedersingen: Kirchenglocken, 12. Volksliedersingen: Steirische Harmonika.

Von den Bauern Karl und Franz Gangl, zwei Laubblattbläsern aus Oberaigen (Gemeinde Hellmondsödt) und Davidschlag (Gemeinde Kirchschlag bei Linz), wurden ein Schleswig-Holstein-Lied, ein Ländler, der unter dem Titel „Haushamer-Plattler“ als typische Schuhplattler-Melodie bekannt ist, und die Weise „Mistlbauern-Alm“ aufgezeichnet.

Die Laubblattbläser Karl und Franz Gangl pfiffen am Pöstlingberg ein Schleswig-Holstein-Lied, den Haushamer-Plattler und die Weise „Mistlbauern-Alm“. PhAÖAW D13788 (RAVAG Matrizen-Nr. 1602).

„Im Sommer auf Birnbaumblättern und im Winter auf dünner Birkenrinde blasen die beiden mit besonderer, einzig dastehender Fertigkeit. Die Töne klingen etwa so, als würden sie auf einer winzig kleinen Klarinette gespielt werden. Die Fertigkeit ist ein Familienerbe und kann nur in jahrelanger Uebung erworben werden.“

[To.]: Achtes Volksliedersingen der Ravag auf dem Pöstlingberg. Tages-Post, 5. Oktober 1936.

Die zwei Brüder verwendeten als Instrumente Birnbaumblätter (es können auch andere harte Blattarten, wie Flieder oder Efeu bzw. ein aus dem Bast der Birkenrinde geschnitztes dünnes Blättchen, verwendet werden). Die Spieltechnik des Blatts ist komplex und erfordert viel Übung. Um den Ton zu erzeugen, wird das Blatt vor dem halboffenen Mund positioniert. Dabei ist die Mitte des seitlichen Blattrandes so gebogen, dass sie in U-Form oben an den Schneidezähnen und unten auf der Unterlippe aufliegt. Kontrolliertes, nicht zu starkes Blasen bringt die Blattkante in periodische Schwingungen, was einen Ton erzeugt. Die Tonhöhe kann durch die Veränderung des Volumens der Mundhöhle beeinflusst werden.

- Volksliedersingen auf dem Pöstlingberg. In: Die neue Zeit Nr. 242, 6.10.1936, S. 4.

- Achtes Volksliedersingen der Ravag auf dem Pöstlingberg. In: Tages-Post Nr. 230, 5.10.1936, S. 3.

- Andreas Masel: Blatt- und Rindenoboen. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil, Bd. 2. Kassel u. a. 1955, Sp. 1406.

- Walter Deutsch u. Helga Thiel: Die Volksliedersingen der Ravag in Oberösterreich. Bad Ischl 1934 - Pöstlingberg 1936 (= Oberösterreichische Schriften zur Volksmusik, 15). Linz 2014, S. 256–260.